高齢の親御さんを持つあなたは、ご両親の歩き方が危なっかしくなり「そろそろ歩行器が必要かも?」と感じていませんか。

歩行器は転倒予防や外出の安心に役立つ福祉用具ですが、種類が多く「どれを選べばいいのか分からない」と悩む方も多いでしょう。

この記事では、理学療法士の視点から歩行器の種類や選び方、介護保険を利用した入手方法まで分かりやすく解説します。

最後まで読むことで「親に合った歩行器」を選ぶヒントが見つかり、屋内外どちらの生活場面でも安心して歩けます。

歩行器とは?

歩行器は、高齢者や病気・ケガの後で体のバランスが不安定になった方の移動をサポートする福祉用具です。

大きなフレームに体を預けながら歩けるため、杖よりも安定性が高く、転倒リスクを減らす効果があります。

また、歩行器を使うことで「歩ける自信」を取り戻し、活動量が増えるという心理的な効果も期待できます。

歩行器の使用に適した人

歩行器の使用をおすすめする人は、以下の通りです。

- 杖だけでは安定せず、ふらつきがある人

- 家の中で転びやすい人

- 転倒を恐れて、外出を控えている人

1.杖だけでは安定せず、ふらつきがある人

杖をついても膝が抜けたり左右に揺れてしまう場合は、腕で身体を支えられる歩行器が安全です。

歩行器であれば、左右どちらにも安定するので転倒のリスクを下げる効果があります。

2.家の中で転びやすい人

リビングや自室が広い家の場合、つかまれる家具や壁が遠く転倒しやすいです。

歩行器を使用すれば、安全に移動できます。

3.転倒を恐れて、外出を控えている人

不安から外出を避けてしまうと、活動量や気分の低下につながります。

刺激も少ないため、認知機能が低下するリスクもあります。

歩行器を使うことで心理的に安心し、散歩や買い物といった日常活動にも前向きになれるでしょう。

歩行器とシルバーカーの違い

「歩行器」と「シルバーカー」は名前は似ていますが、役割がまったく異なります。

歩行器:転倒リスクがあり、しっかり支えが必要な人向け

「転倒しやすい」「バランスが崩れやすい」「足腰の筋力が弱ってきた」方に適しています。

安定性が高く、身体をしっかり支えてくれるため、安心した歩行が可能です。

シルバーカー:一人で歩けるが、長距離や買い物が大変な人向け

基本的には、自分で歩ける人が荷物を運ぶのが大変だったり、途中で休憩したい場合に適しています。

体重を支える機能はなく、転倒予防や歩行を安定させたい人には向いていません。

歩行器のタイプと特徴

歩行器にはいくつかのタイプがあり、用途や利用環境によって適したものが異なります。

ここでは代表的な3種類をご紹介します。

1.固定型

フレーム全体を持ち上げて、一歩ごとに前へ進む歩行器です。

最も安定性が高い反面、移動に体力を使うため、屋内で短距離を安全に移動したい方に向いています。

注意点は、持ち上げて移動する必要があるため、腰痛が生じやすい人は慎重に選びましょう。

2.交互型

左右のフレームを交互に動かせる歩行器です。

固定型よりも自然な歩行動作に近く、ある程度のバランス能力が残っている方に適しています。

しかし、操作が難しく感じる人が多く、私は患者さんや利用者さんへおすすめした経験はありません。

キャスターつき(2輪・4輪)

前脚または全ての脚に、キャスター(車輪)が付いている歩行器です。

押しながら進めるため、3つの歩行器の中で1番スムーズに移動できます。

ブレーキの有無や、小回りの効きやすさが選定のポイントです。

歩行器の選び方

歩行器は種類が多く、「どれが親に合うのか分からない」と悩む方も少なくありません。

選び方の4つのポイントを押さえれば、より安全で快適に使える歩行器を見つけやすくなります。

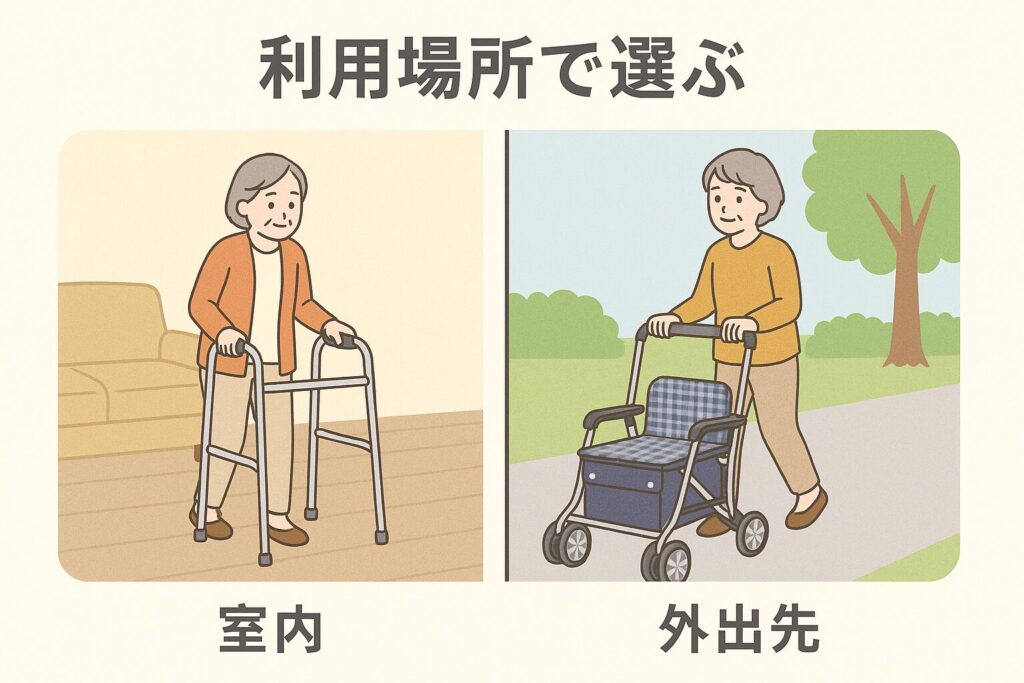

1.利用場所で選ぶ(屋内/屋外)

屋内で使用する場合は、固定型や2輪のキャスター付き歩行器など小回りがきくタイプをおすすめします。

屋外利用が多い方は、4輪キャスター付きでブレーキがあるタイプや、疲れたときに休憩できる椅子がある歩行器が安心です。

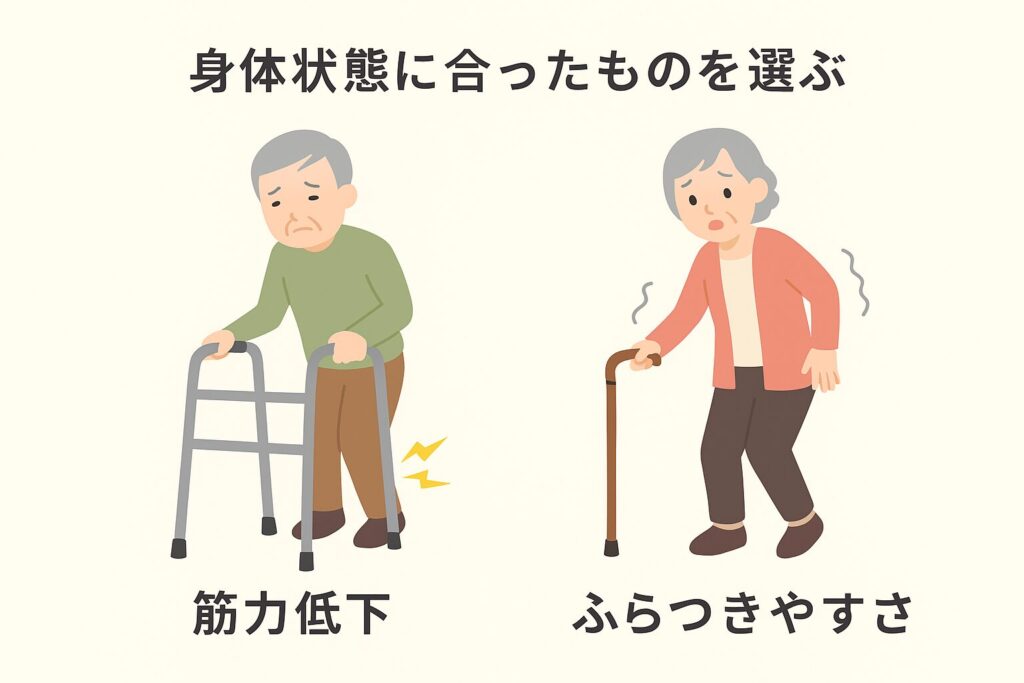

2.身体状態に合ったものを選ぶ(筋力・ふらつきやすさなど)

筋力低下やふらつきがある方は、より安定性の高い固定型を選ぶと安心です。

ある程度歩行能力がある方や、固定型では歩きづらい方はキャスター付きも選択肢になります。

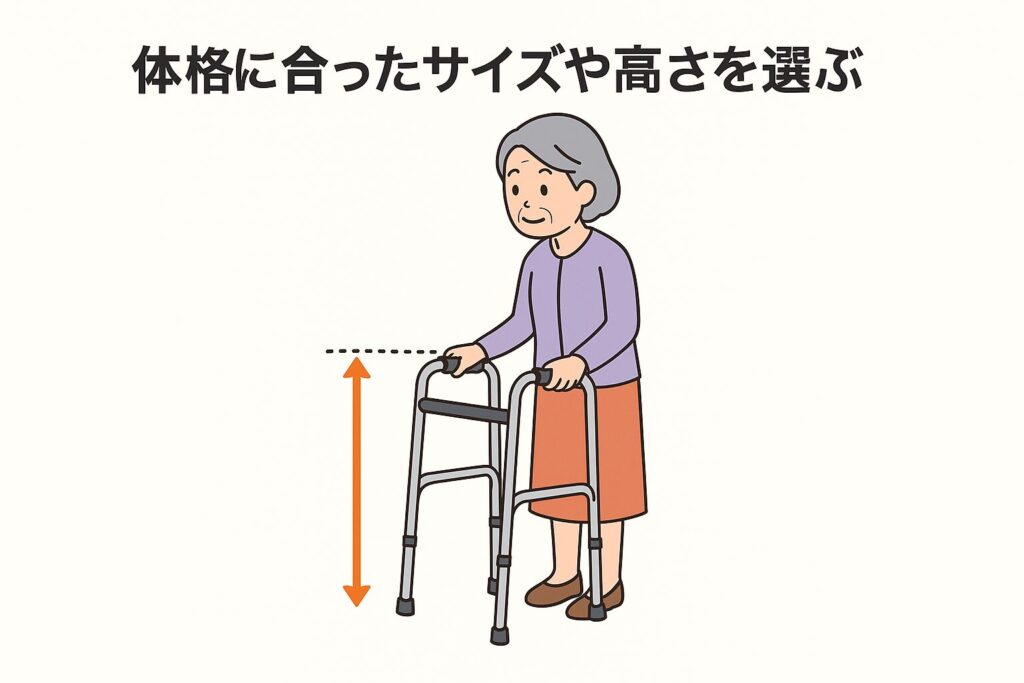

3.体格に合ったサイズや高さを選ぶ

サイズや高さが合わない歩行器を使用すると前かがみや腕の疲れにつながり、かえって転倒リスクを高めます。

基本は、「手を自然に下げた位置に手首がくる高さ」に持ち手が来るのが目安です。

背中が丸まって伸ばせない方は、無理に持ち手を高くすると後ろへバランスを崩しやすくなります。

そのため、歩行器の高さをやや低めに設定すると良いでしょう。

4.使いやすさで選ぶ(ブレーキ、重量、折りたたみなど)

ブレーキ付きを選ぶと、下り坂を歩くときに転倒を防げます。

重量は軽すぎるとふらつきやすく、重すぎると操作が難しくなります。

折りたたみ機能があると、収納や持ち運びにも便利です。

歩行器の入手方法(レンタルがおすすめ)

歩行器は購入もできますが、まずは費用を抑えつつ、実際に使い心地を確かめられる介護保険を利用したレンタルがおすすめです。

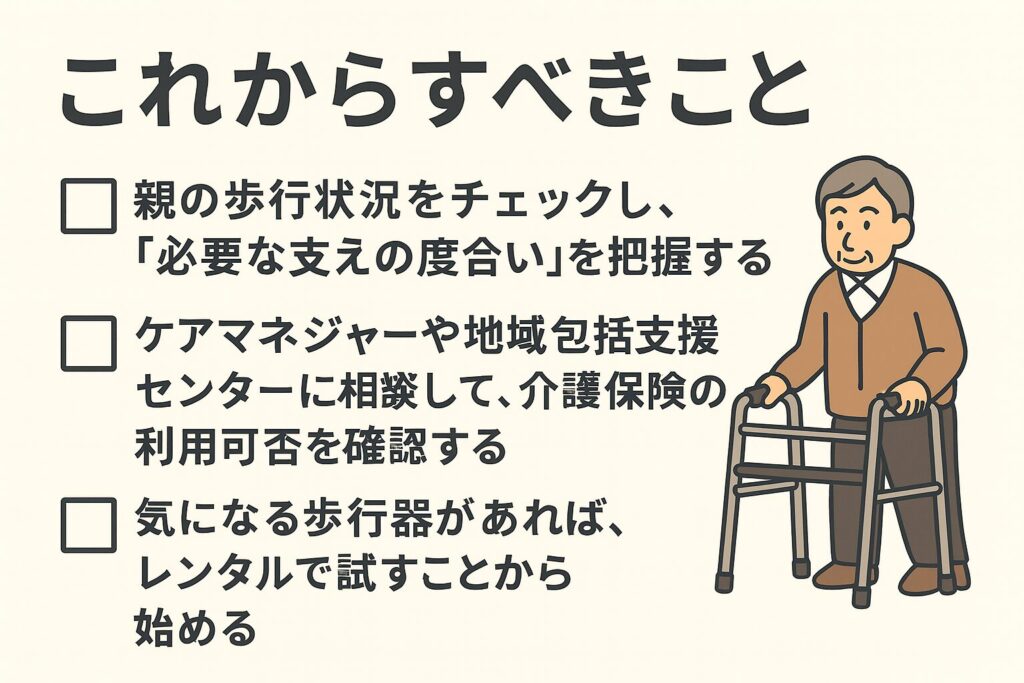

介護保険で利用できる対象者

原則として「要介護2以上」と認定された方が対象です。

また「移動に支えが必要」と認められれば、レンタルができます。

費用の目安(月額)

負担額は歩行器によりますが、ひと月に数百円程度が多く、購入に比べて大幅に安く導入できます。

購入の場合は50,000円以上するため、レンタルがおすすめです。

相談窓口

介護度をお持ちの方は、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談すれば、必要な手続きをサポートしてくれます。

介護認定を受けていない場合でも、地域包括支援センターに相談すれば、申請や今後の流れの確認が可能です。

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| レンタル | ・短期的に使用する場合、費用を抑えられる・故障や合わなくなったら、返却や交換可能 | ・介護認定が必要 |

| 購入 | ・長期的に使用する場合、安く使える | ・初期費用が高い・修理代が自己負担 |

まとめ

歩行器は、高齢者が安全に歩くための大切なサポート用具です。

種類や特徴を理解し、利用する環境や身体の状態に合わせて選ぶことで、転倒リスクを減らし、安心して日常生活が送れます。

また、介護保険を活用したレンタルなら、費用を抑えつつ親に合った歩行器を試せるので安心です。

コメント